Quelle: Weiterbildungsblog

Autor: jrobes

Beim Stichwort „INVITE“ muss ich wahrscheinlich etwas ausholen, und ich zitiere dafür am besten aus der Einleitung dieser Broschüre:

„Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Innovationswettbewerb INVITE (Digitale Plattform berufliche Weiterbildung) wurde im Jahr 2020 ins Leben gerufen. Eingebettet ist INVITE in die Nationale Weiterbildungsstrategie …“. Ziel des Wettbewerbs bildet „die Entwicklung und Optimierung eines innovativen digitalen und sicheren Bildungsraums in der berufsbezogenen Weiterbildung“. An der Umsetzung entsprechender Lösungen haben von 2021 bis 2024 34 Forschungs- und Entwicklungsprojekte gearbeitet. In der vorliegenden Borschüre (100 S.) werden ihre Ergebnisse steckbriefartig vorgestellt.

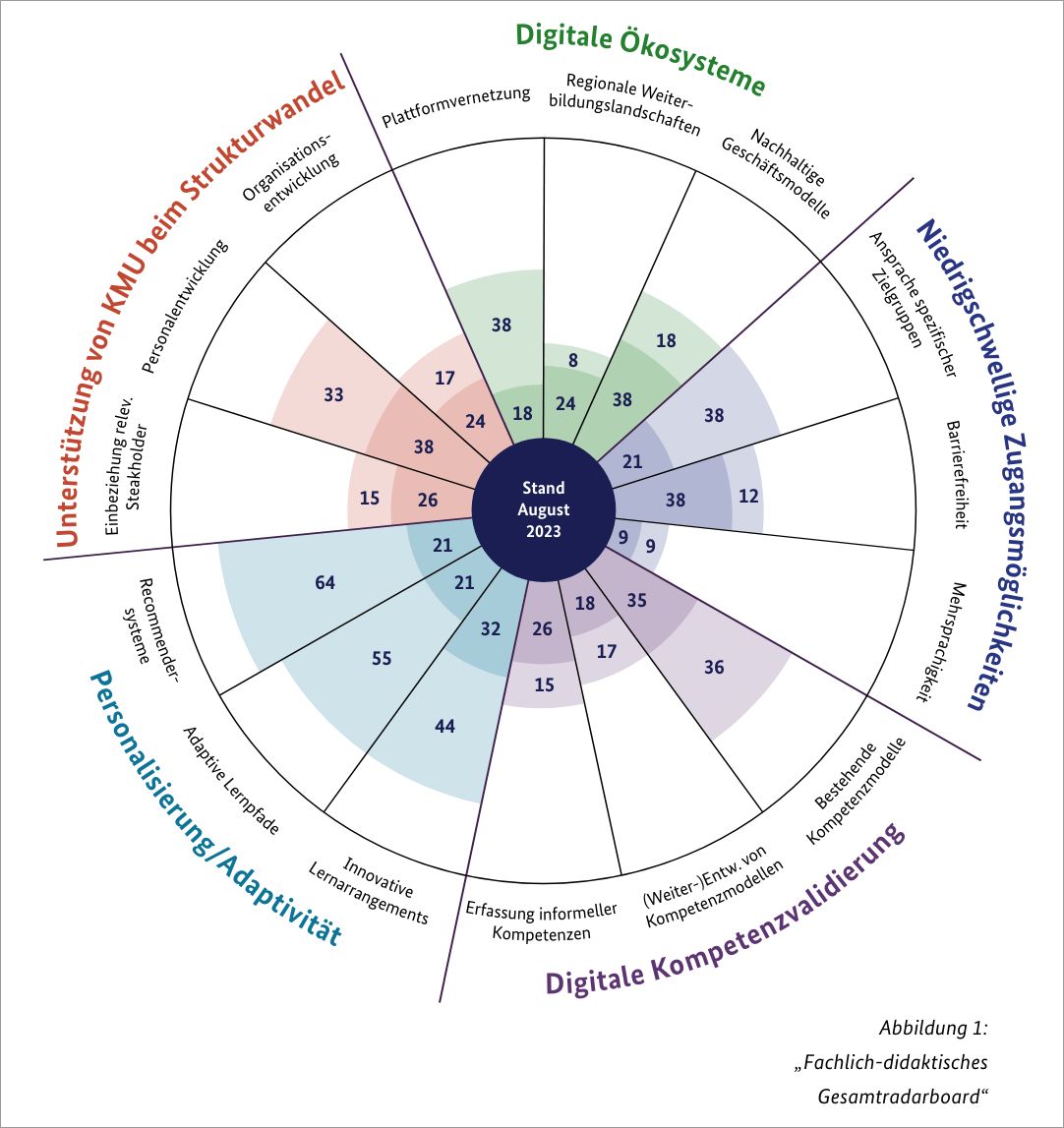

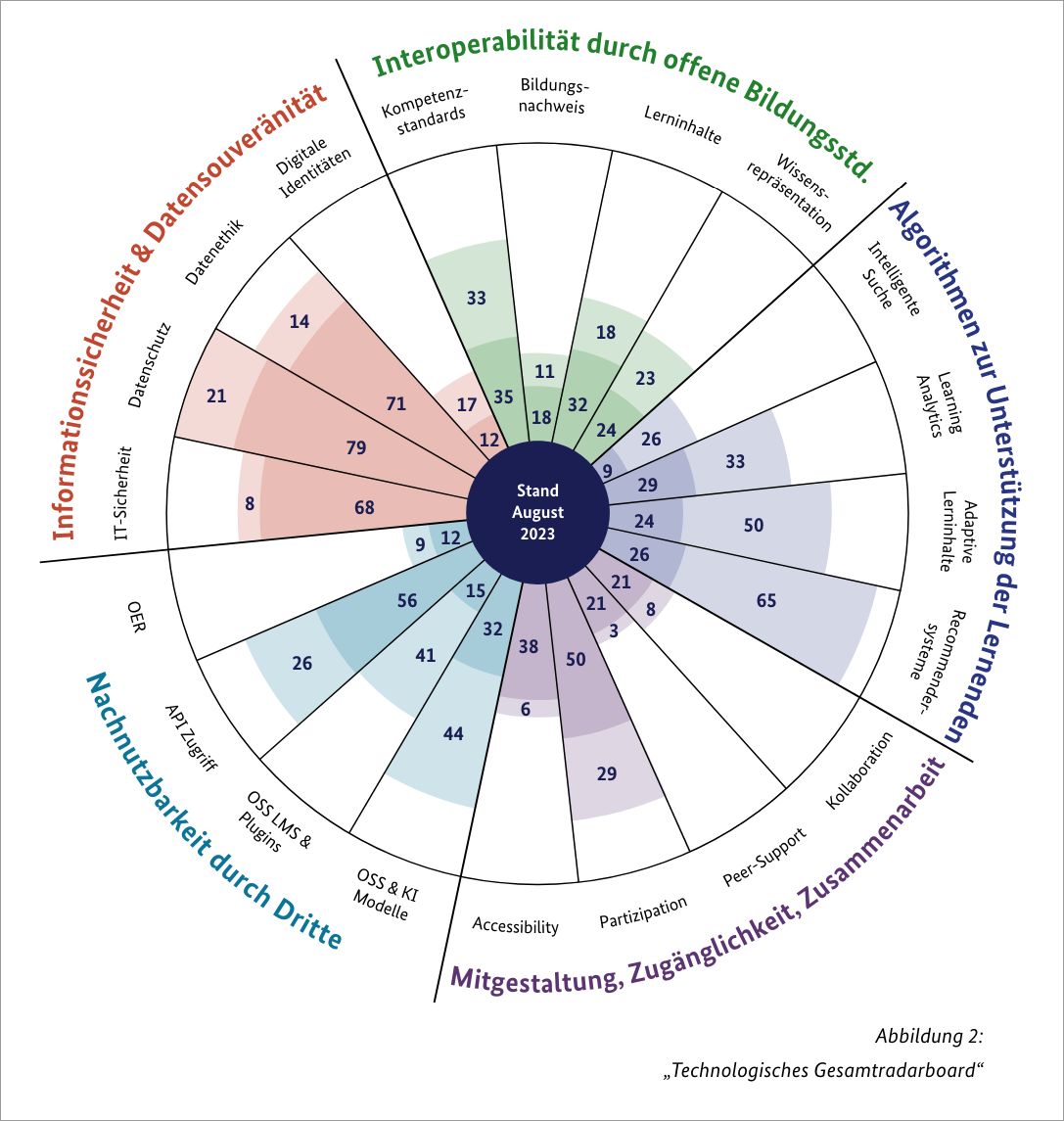

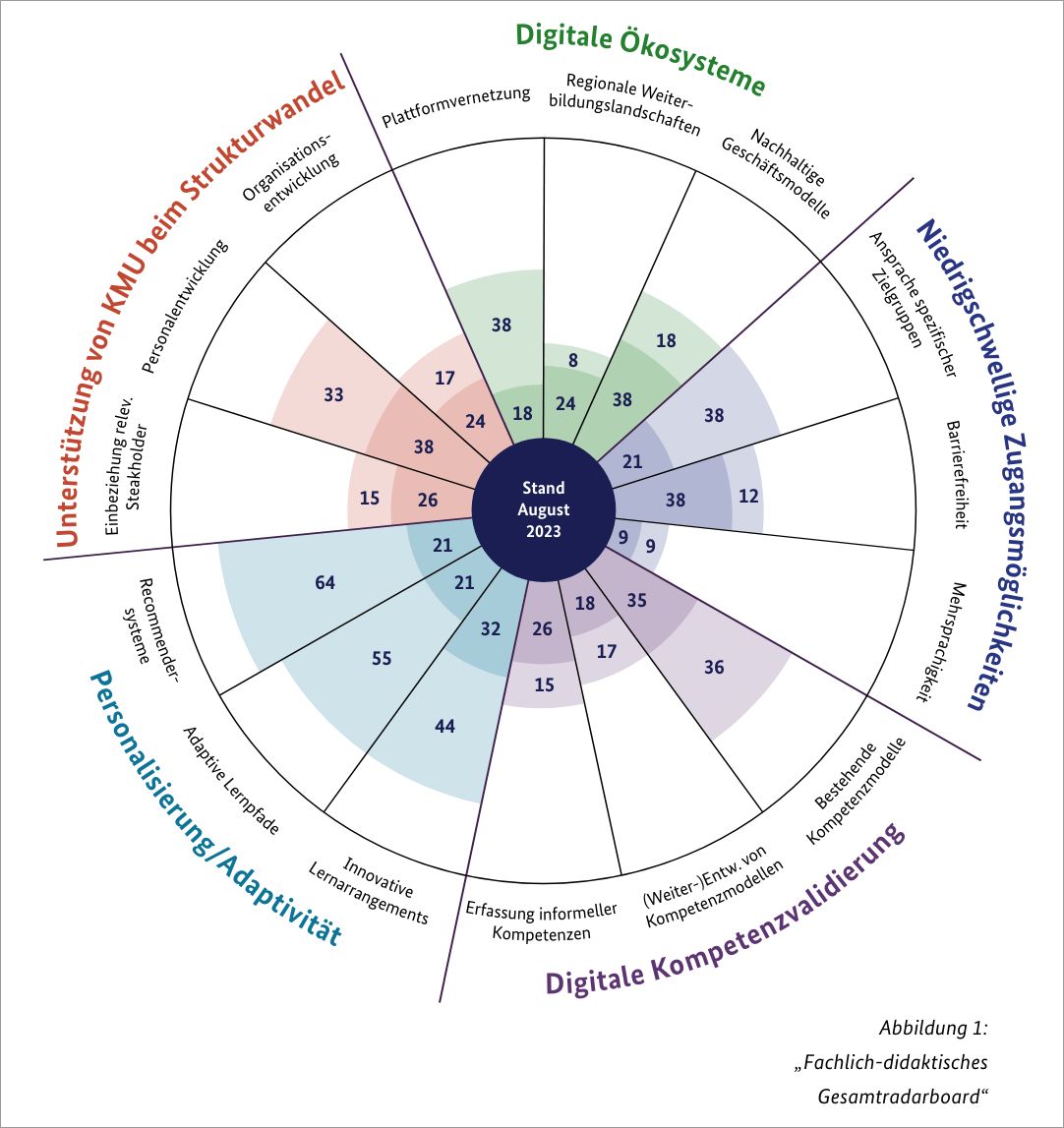

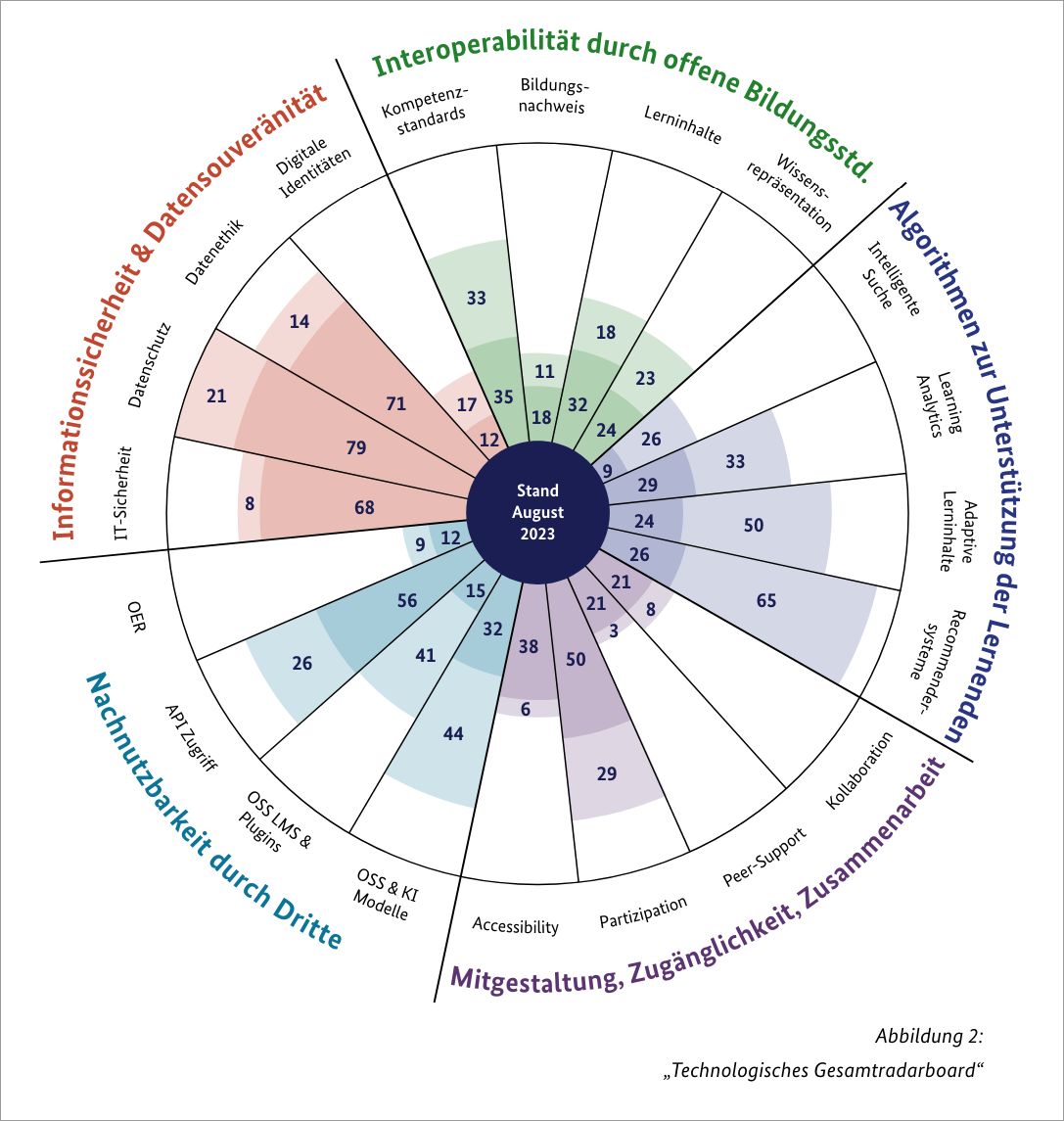

Um einen Überblick über die Schwerpunkte der einzelnen Projekte zu gewinnen bzw. zu bieten, wurden zwei Radarboards entwickelt. Das eine bildet die fachlich-didaktischen, das andere die technologischen Projektschwerpunkte ab. Das ist mit Blick auf die Dimensionen interessant, die die Projektträger zur Einordnung gewählt haben. So lauten die fachlich-didaktischen Projektschwerpunkte beispielsweise:

„– Personalisierung und Adaptitiviät

– Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) beim Strukturwandel

– Digitale Ökosysteme

– Niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten

– Digitale Kompetenzvalidierung.“

Die technologischen Schwerpunkte sind:

„– Algorithmen zur Unterstützung der Lernenden

– Interoperabilität durch offene Bildungsstandards

– Mitgestaltung, Zugänglichkeit und Zusammenarbeit

– Nachnutzbarkeit durch Dritte

– Informationssicherheit & Datensouveränität“

Man muss sich wahrscheinlich länger mit der Broschüre beschäftigen, um die Dimensionen und Unterdimensionen richtig einordnen zu können. So sind zum Beispiel „Digitale Ökosysteme“ mit der Unterdimension „Nachhaltige Geschäftsmodelle“ dem fachlich-didaktischen Radarboard zugeordnet. Die Unterdimensionen „Kollaboration“ und „Peer-Support“ finden sich dagegen etwas versteckt im technologischen Radarboard.

Überhaupt bilden – wenig überraschend – Recommendersysteme (Empfehlungssysteme) über alle 34 Projekte hinweg einen Schwerpunkt des Innovationswettbewerbs. Dagegen finden sich kaum Projekte, die bei der Unterstützung sozialen Lernens bzw. kollaborativer Lernprozesse einen Schwerpunkt setzen. Selbst dort, wo „Kollaboration“ als Merkmal ausgewiesen ist (z.B. StuBu, S. 72), lese ich von einem „sprachbasierten Chatbot“.

Aber es sind wie gesagt 34 Projekte mit zum Teil sehr speziellen, technologischen und branchenspezifischen Lösungen. Da hilft nur der Blick ins Dokument und bei Interesse auf die Websites der einzelnen Projekte.

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn, März 2024 (pdf)